Fentanilo, deepfakes y censura: las nuevas guerras del siglo XXI en EE. UU.

Mientras la DEA intenta frenar el avance letal del fentanilo, el Congreso enfrenta la era de la inteligencia artificial con leyes que dividen a legisladores, tecnólogos y activistas de derechos civiles

En la intersección entre la salud pública, la seguridad nacional y los derechos digitales, Estados Unidos libra múltiples batallas que definen cómo se adaptará la nación a los desafíos del siglo XXI: la epidemia del fentanilo, la proliferación de deepfakes y el nuevo enfoque gubernamental hacia el activismo universitario. Aunque parezcan mundos separados, estas crisis confluyen en una guerra cultural, legal y tecnológica que revela las tensiones crecientes entre libertad y control.

Fentanilo: la química letal que arrasa EE. UU.

El devastador impacto del fentanilo en Estados Unidos ha dejado cifras escalofriantes. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), más de 70,000 muertes por sobredosis en 2023 estuvieron relacionadas con opioides sintéticos, en su mayoría fentanilo. Esta cifra ha aumentado exponencialmente desde 2013, cuando los decesos apenas superaban los 3,000 por esta droga.

El fentanilo es hasta 100 veces más potente que la morfina. Los cárteles de drogas, especialmente en México y China, han perfeccionado su producción en laboratorios ilícitos, mezclando este químico con otras drogas como heroína o metanfetaminas, muchas veces sin que el consumidor lo sepa.

El laboratorio secreto que intenta salvar vidas

En el norte de Virginia, un laboratorio de la Administración para el Control de Drogas (DEA) trabaja contrarreloj para "ingeniería inversa" del modus operandi de los cárteles. La fiscal Pam Bondi visitó recientemente estas instalaciones, ataviada con una bata azul de laboratorio, para presenciar cómo los químicos analizan cada nuevo compuesto confiscado por las autoridades.

David Guthrie, químico sénior de la DEA, explicó que "cada vez que aparece algo nuevo, debemos averiguar cómo llegó allí". Los carteles no sólo cambian los ingredientes de sus fórmulas, sino también el diseño de sus prensas de píldoras, que pueden producir hasta 15,000 pastillas por hora.

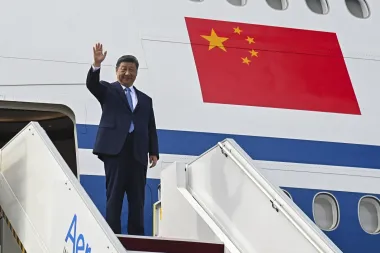

La facilidad con la que estas organizaciones crean comprimidos mortales ha provocado que el gobierno federal refuerce su retórica. El presidente Trump ha vinculado el fentanilo con políticas migratorias y comerciales, exigiendo mayor responsabilidad a México, Canadá y China en detener el flujo de drogas.

“Take It Down Act”: el Congreso vs. el porno vengativo y los deepfakes

Paralelamente, otra batalla se libra en los pasillos de Washington, esta vez en el terreno digital. La aprobación del proyecto de ley Take It Down Act marca un momento crucial en el debate contemporáneo sobre privacidad, consentimiento digital y censura en línea.

Impulsado por el senador Ted Cruz (republicano, Texas) y la senadora Amy Klobuchar (demócrata, Minnesota), la iniciativa penaliza la publicación de imágenes íntimas no consensuadas, incluyendo aquellas generadas por inteligencia artificial como los famosos "deepfakes". El proyecto exige a empresas tecnológicas que eliminen este contenido en un plazo máximo de 48 horas al recibir notificación de la víctima.

La historia detrás de la ley

Según Cruz, la inspiración para este proyecto vino tras reunirse con Elliston Berry, una adolescente de 14 años cuya imagen fue transformada con inteligencia artificial y distribuida sin su consentimiento en Snapchat. La red social tardó casi un año en retirar el contenido.

La primera dama Melania Trump también ha respaldado la iniciativa, calificando de "desgarrador" el sufrimiento de las jóvenes víctimas de esta forma de explotación.

Grandes plataformas como Meta (propietaria de Facebook e Instagram) han apoyado la ley. "Tener una imagen íntima –real o generada por IA– compartida sin consentimiento puede ser devastador", declaró Andy Stone, portavoz de Meta.

¿Protección o censura?

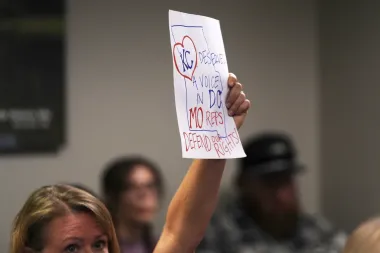

No obstante, grupos de derechos civiles como la Electronic Frontier Foundation (EFF) han denunciado la redacción del proyecto por considerarla demasiado amplia y susceptible a abusos.

"Esta ley obliga a las plataformas a eliminar contenido en 48 horas, incluso antes de confirmar si es ilegal", advierte la EFF. También alertan sobre los filtros automatizados, herramientas poco precisas que podrían eliminar contenido legítimo como reportajes, sátiras o arte con desnudez.

La Cyber Civil Rights Initiative teme que la ley obligue a suprimir incluso imágenes de protesta social o fotos producidas comercialmente que sean reportadas de manera fraudulenta.

La presión sobre Harvard: activismo estudiantil bajo vigilancia

En otro frente, el gobierno estadounidense mantiene una pugna con universidades de élite como Harvard. Tras la oleada de protestas pro palestinas en primavera de 2024, la administración Trump ha retenido 2.200 millones de dólares en fondos federales y exige reformas severas a las políticas de admisión y enseñanza.

Se publicaron dos informes internos sobre antisemitismo y prejuicio antiárabe en el campus, lo que llevó a la universidad a revisar sus criterios de admisión —ahora incluyen preguntas sobre experiencias con visiones opuestas— y a reforzar la formación contra el antisemitismo, así como ampliar los cursos sobre estudios judíos e islámicos.

No obstante, Harvard se ha negado a acatar demandas como eliminar preferencias raciales o contratar un auditor externo para verificar si cada departamento representa una “diversidad de opiniones”.

Alan Garber, presidente de la universidad, recalcó: “Rechazamos cualquier intento de condicionar nuestros fondos con requisitos políticos. Es una amenaza directa a la libertad académica”.

El patrón emergente: control mediante leyes y financiamiento

¿Qué une estos tres frentes? La respuesta parece ser el nuevo enfoque de política pública: utilizar toda herramienta legal, tecnológica o financiera para remodelar el discurso, la conducta social y la estructura misma de instituciones clave como universidades, redes sociales y agencias científicas.

En el caso del fentanilo, se busca castigar y rastrear a los carteles; en los deepfakes, controlar el entorno digital a través de tácticas de eliminación rápida; en Harvard, ajustar ideológicamente a las instituciones educativas mediante la condición de fondos esenciales.

Esto ha generado un fuerte debate entre quienes ven estas estrategias como medidas necesarias para proteger a la sociedad frente a nuevas amenazas y aquellos que temen que representen el inicio de una cultura de vigilancia, censura y politización sistemática.

La delgada línea entre seguridad y libertad

Las tensiones entre libertad de expresión y protección de derechos individuales no son nuevas. Sin embargo, el grado de sofisticación y velocidad de respuesta que exige la inteligencia artificial y el narcotráfico global actual obligan a reformular nuestras herramientas jurídicas y éticas.

¿Podrán las leyes seguir el ritmo de la tecnología? ¿Es el control estatal eficaz cuando se enfrenta con realidades transnacionales como las drogas sintéticas o el contenido viral? ¿Hasta qué punto es aceptable ceder libertades en nombre del orden?

En esta nueva era, cada píldora de fentanilo que se imprime y cada imagen falsa que se sube a la red reavivan preguntas profundas sobre la dirección futura de la democracia moderna.