¿Justicia selectiva? Crímenes policiales, pena de muerte y el valor de una vida en EE.UU.

Del caso Patrick Lyoya al fallido pelotón de fusilamiento de Mikal Mahdi: un análisis del sistema judicial estadounidense a través de dos tragedias

Dos muertes, dos contextos, una misma pregunta

En Estados Unidos, una nación que se jacta de ser el bastión de la democracia y la justicia, han sucedido dos eventos recientes que obligan a preguntarnos: ¿todas las vidas tienen el mismo valor ante el sistema judicial?

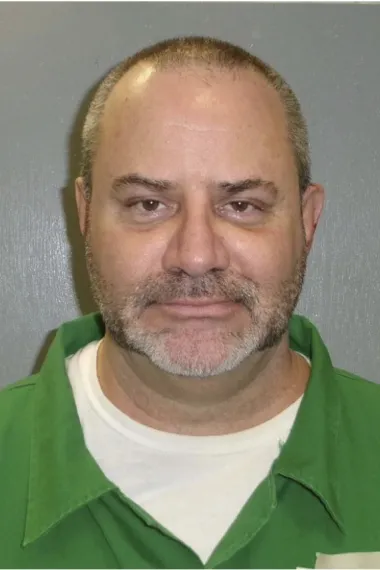

Por un lado, el mistrial en el caso de Christopher Schurr, un expolicía blanco de Michigan que disparó en la nuca a Patrick Lyoya, un inmigrante congoleño de 26 años, mientras yacía en el suelo tras una parada de tráfico. Por otro, la ejecución fallida de Mikal Mahdi en Carolina del Sur, en la que el condenado permaneció con vida, consciente y en un dolor extremo durante más de un minuto tras ser supuestamente alcanzado por un pelotón de fusilamiento. Ambos casos reflejan, desde ángulos distintos, las inconsistencias, negligencias y fallos estructurales de un sistema que aún hoy arrastra profundas fallas éticas y raciales.

Patrick Lyoya: cuando correr representa una sentencia de muerte

El 4 de abril de 2022, Patrick Lyoya fue detenido en Grand Rapids, Michigan, por conducir con placas inadecuadas. Lo que comenzó como una parada de rutina escaló rápidamente a una persecución a pie, una breve lucha y finalmente su ejecución a manos del oficial Christopher Schurr. Las cámaras del patrullero y la del mismo uniforme del policía registraron los momentos clave.

Lyoya estaba desarmado, borracho, sin licencia y tenía una orden de arresto pendiente por violencia doméstica. A pesar de esto, nada indica en los videos que representara una amenaza inminente. Aun así, Schurr disparó en su nuca mientras este se encontraba inmovilizado boca abajo. “Estaba agotado y sentí que no iba a regresar a casa si no actuaba”, justificó el policía, que alegó haber perdido el control del taser durante la pelea.

Pese a que las propias fuerzas del orden de Michigan consideraron que había elementos suficientes para enjuiciar por asesinato en segundo grado, la semana pasada un jurado no logró llegar a un veredicto unánime, lo que llevó a la jueza Christina Mims a declarar un mistrial.

La sombra de George Floyd y la justicia que no llega

El caso Lyoya sucedió dos años después del asesinato de George Floyd en Minneapolis, hecho que detonó un movimiento global en contra de la violencia policial contra afroamericanos. Sin embargo, casos recientes como el de Tyre Nichols en Memphis —un joven negro asesinado por policías que luego fueron absueltos— y este nuevo ejemplo de impunidad evidencian los límites del “día de ajuste de cuentas” prometido por políticos en 2020.

Patrick Lyoya, como Amadou Diallo y Botham Jean, era un inmigrante negro que llegó a EE.UU. buscando una vida mejor. Su historia forma parte de una larga lista de tragedias raciales que reflejan una violencia institucionalizada cuyos efectos trascienden fronteras.

Mikal Mahdi: ejecución "fallida" o tortura legalizada

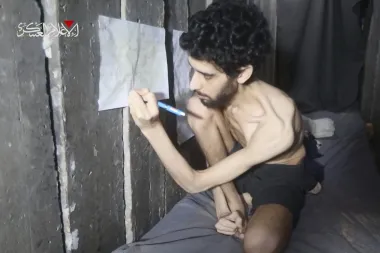

Menos de dos semanas después de que se declarara el mistrial de Schurr, el estado de Carolina del Sur ejecutó al recluso Mikal Mahdi, condenado por asesinar a un oficial de policía en 2004. Aunque culpable confeso, Mahdi eligió morir por pelotón de fusilamiento al considerar al menos “más humano” ese método frente a la letal inyección o la silla eléctrica.

Según una autopsia independiente realizada por el patólogo Jonathan Arden, Mahdi permaneció consciente entre 30 y 60 segundos tras recibir dos disparos —no tres, como estipula el protocolo del estado— que erraron el blanco del corazón y causaron lesiones en el hígado y páncreas, generándole agónica dificultad para respirar antes de morir.

Arden afirmó: “Fue un proceso de muerte prolongado y doloroso”. El abogado de Mahdi, David Weiss, quien presenció la ejecución, declaró: “Obviamente algo salió mal en esta ejecución... El corazón fue ignorado y posiblemente solo se dispararon dos de las tres balas”.

Pelotón de fusilamiento en el siglo XXI: ¿retroceso moral?

Carolina del Sur es uno de los pocos estados que aún permite elegir el método de ejecución. De los condenados en el último año, los dos que optaron por el pelotón lo hicieron por temor a los efectos fisiológicos de las otras opciones. Las autopsias en ejecuciones por inyección letal han mostrado acumulación de líquido en los pulmones; cuerpos afectados por la silla eléctrica han registrado quemaduras.

En este contexto, el pelotón de fusilamiento —método medieval por excelencia— parecía una alternativa más “instantánea” y supuestamente indolora. La ejecución de Mahdi derrumba este mito.

Además, la falta de rayos X, la escasa documentación visual y la negativa de los funcionarios de prisión a rendir cuentas bajo alegato de leyes de confidencialidad proyectan una opacidad institucional muy peligrosa en una ejecución que fue, según su abogado, “una versión gubernamental de asesinato mal ejecutado”.

¿Quién decide qué muerte merece justicia?

El contraste entre el caso Lyoya y Mahdi resalta una doble moral jurídica. Mientras Mahdi, negro y asesino confeso de un policía, fue ejecutado hasta el último detalle —aunque fallidamente— para satisfacer una noción de justicia vengativa, Schurr, blanco y representante del orden, repite el patrón de agentes absueltos o beneficiados por el beneficio de la duda cuando se trata del uso excesivo de fuerza.

No se trata aquí de absolver a culpables, sino de comparar cómo responde el sistema judicial según la raza, profesión y circunstancia de los implicados. Una sociedad que reserva prensa, protocolos y precisión para ejecutar, pero muestra vacilación para juzgar a quien mata en nombre del Estado, enfrenta una crisis moral de fondo.

Justicia como teatro, no como institución

Según el Death Penalty Information Center, desde 1973 más de 195 personas condenadas a muerte fueron exoneradas en EE.UU., es decir, 1 de cada 8 sentencias podría haber culminado en la muerte de un inocente. A estos datos se suman inconsistencias como las del juicio de Schurr, donde a pesar de las pruebas audiovisuales, el jurado no encontró suficiente consenso para una condena.

“El sistema no protege vidas, las gestiona simbólicamente según convenga”, afirma el sociólogo Keeanga-Yamahtta Taylor. En ese sentido, tanto Lyoya como Mahdi fueron víctimas —uno de un agente público cuya conducta fue disculpada, y el otro de una maquinaria vengativa que no garantiza ni dignidad mínima en la muerte.

Un espejo para Estados Unidos y el mundo

La paradoja de ejecutar al detalle a Mahdi mientras el juicio de Schurr naufraga en la ambigüedad judicial y racial dice mucho sobre cómo se aplica la ley. EE.UU., proclamado líder mundial en libertades, ejecuta a su manera una “justicia selectiva” que resulta mortal tanto en las calles como en las salas de ejecución.

Casos como estos deben hacernos reflexionar si estamos dispuestos a seguir aceptando un sistema que protege más la impunidad que la vida. Como ciudadanos, periodistas, juristas o simplemente humanos, conviene recordar lo que una vez dijo Abraham Lincoln: “Un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no debería permitir que el castigo se reparta más rápido que el juicio”.