El despliegue militar en MacArthur Park: ¿defensa nacional o teatro político?

Una mirada crítica sobre la operación federal del gobierno de Trump en Los Ángeles y sus implicaciones legales y sociales

Una “fuerza de disuasión” con coreografía

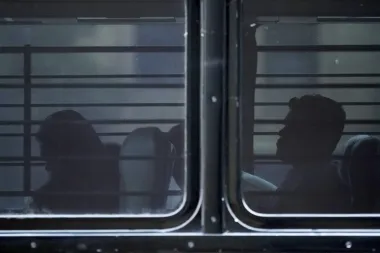

El 7 de julio de 2025, los habitantes del barrio de Westlake en Los Ángeles despertaron con una escena tan impactante como inusual: agentes federales, parte a pie, parte a caballo, rodeaban MacArthur Park. La operación apenas duró 20 minutos, pero su mensaje fue contundente: el gobierno federal estaba dispuesto a desplegar todo su músculo militar para combatir la inmigración irregular y desincentivar las protestas civiles.

La intervención no surgió de manera improvisada. De acuerdo con el testimonio del mayor general Scott Sherman, quien comandaba a la Guardia Nacional durante esos días, los efectivos habían ensayado el operativo en múltiples ocasiones. Se trataba, en palabras claras, de una operación planeada al detalle, una escenografía con fines políticos más que tácticos.

¿Qué motivó el despliegue federal?

El trasfondo de esta acción militar se halla en la política migratoria del expresidente Donald Trump. Con su característico enfoque duro respecto a la vigilancia de fronteras y la deportación de personas indocumentadas, la administración Trump hizo de la inmigración irregular su caballo de batalla ideológico.

El operativo en Los Ángeles fue parte de una cadena de exhibiciones de fuerza frente a las protestas que estallaban en varias ciudades del país ante redadas y deportaciones masivas. En este caso específico, el operativo fue ideado para suceder el Día del Padre, 15 de junio de 2025. Sin embargo, Sherman y otros mandos expresaron sus preocupaciones ante la posibilidad de aglomeraciones que podrían escaparse de control. Se pospuso hasta el 7 de julio. Según el testimonio, la decisión fue consensuada entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Departamento de Defensa y la Patrulla Fronteriza.

Los riesgos de militarizar un parque urbano

La operación fue diseñada para parecer breve y sin consecuencias mayores: ningún soldado abandonó los vehículos, no se reportaron arrestos y el parque se hallaba casi vacío. Pero esto no significa que el acto estuviera exento de impactos. Por el contrario, las autoridades locales, como la alcaldesa de Los Ángeles Karen Bass y el gobernador de California Gavin Newsom, denunciaron la acción como un “espectáculo político” destinado a intimidar a las comunidades inmigrantes.

Bass fue tajante al respecto: “Nuestra ciudad no será rehén de las políticas federales de miedo y represión.” Mientras tanto, organizaciones como la ACLU y Human Rights Watch emitieron comunicados urgentes condenando el uso de fuerzas armadas en un entorno civil.

El Posse Comitatus Act: ¿violado?

El uso de soldados en operaciones de vigilancia o control civil dentro de Estados Unidos está regulado por una histórica legislación: el Posse Comitatus Act de 1878. Esta ley prohíbe la participación directa del ejército en la aplicación de leyes civiles, haciendo una clara separación entre el orden militar y civil dentro del país.

El juicio que se desarrolla actualmente busca establecer si el despliegue en Los Ángeles violó esta normativa. La defensa argumenta que los soldados simplemente apoyaron logísticamente a la Patrulla Fronteriza sin involucrarse directamente en acciones policiales. Sin embargo, según la fiscalía, el simple hecho de su presencia —armados, visibles y durante una operación federal— es, en sí mismo, una forma de intimidación que transgrede los límites legales.

Contexto histórico: el uso del ejército en terrenos civiles

Estados Unidos ha sido históricamente cauteloso respecto al uso de su ejército en territorio nacional. El único precedente más conocido de intervención militar urbana fue durante las protestas por los derechos civiles en los años 60 y, más recientemente, durante las protestas por el asesinato de George Floyd en 2020. En ambos casos, el despliegue de tropas fue ampliamente criticado por organismos defensores de derechos civiles.

Sin embargo, la diferencia radica en que el operativo de MacArthur Park no respondió a una violencia inminente ni a un caos urbano: fue, más bien, preventivo. Un ejercicio militar en tiempo real con ecos de propaganda más que de acción legítima.

El otro lado de la moneda: la perspectiva federal

Desde el punto de vista del gobierno federal, el operativo tenía como fin apoyar a los agentes de inmigración impedidos por falta de acceso o información. El mayor general Sherman aseguró que los soldados estaban instruidos para no intervenir, a menos que existiera una amenaza directa contra los oficiales federales.

Además, los impulsores del operativo dentro del DHS, como Kristi Noem, han declarado que este tipo de actos no violan ninguna ley federal y que, por el contrario, buscan “conservar el orden y proteger la soberanía nacional del país”.

Gregory Bovino, jefe del sector El Centro de la Patrulla Fronteriza, fue incluso más radical. Según el testimonio de Sherman, Bovino cuestionó su lealtad institucional al mostrar reservas sobre la ubicación de los vehículos militares. Una posible señal de cómo las diferencias internas de criterio se escalan cuando hay tensiones políticas en el ambiente.

¿Qué pensaron los residentes?

Para los residentes del barrio Angelino de Westlake, el operativo fue menos una medida de protección que una amenaza tácita. MacArthur Park, un lugar icónico donde convergen familias, músicos ambulantes, vendedores y migrantes, se transformó en escenario de alerta.

La noticia de la operación planeada se había esparcido días antes, provocando que muchas personas evitaran la zona. “Se sintió como si nos dijeran que no somos bienvenidos”, comenta Rosa Martínez, migrante salvadoreña de 45 años y residente del vecindario desde hace una década. “No pasó nada, pero el miedo se quedó.”

Un patrón político más amplio

El operativo del 7 de julio no se puede analizar de manera aislada. Forma parte de un patrón más amplio de políticas restrictivas que caracterizaron la administración Trump. Desde las infames jaulas para niños migrantes en 2018 hasta las redadas en lugares de trabajo sin precedentes, la agenda migratoria del exmandatario tenía como objetivo proyectar mano dura.

Este patrón fue intensificado durante los años previos al ciclo electoral. En palabras de analistas como Laura Muñoz, profesora de políticas migratorias en UCLA: “El uso del ejército para misiones internas tiene un efecto simbólico poderoso: posiciona al gobierno como el ‘protector de las fronteras’ y demoniza al migrante como invasor.”

¿Y después qué?

El juicio sobre el despliegue continúa en curso y tendrá probablemente implicaciones serias para futuros presidentes en cuanto a los límites de su autoridad frente a la ley. Sea cual sea la resolución legal, el daño ya está hecho en las comunidades afectadas, que han vivido una operación como una forma de hostigamiento institucional.

Quizás el mayor símbolo de este operativo fue su vacío: pocos agentes caminaron, ningún sospechoso fue arrestado y, sin embargo, todos los presentes sintieron que algo estaba muy mal. Como si la democracia hubiera tropezado con sus propias botas militares.