Antifa, terrorismo y política en EE. UU.: ¿una amenaza real o una táctica electoral?

La clasificación de antifa como organización terrorista y su impacto en el discurso político estadounidense

La controversia desatada por Trump

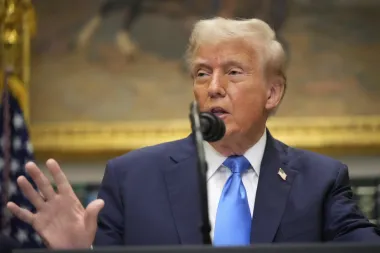

El expresidente Donald Trump volvió a encender el debate político tras anunciar su intención de designar a antifa como una “organización terrorista mayor”. Este anuncio, realizado en 2025 durante una visita de Estado en Reino Unido, avivó las tensiones respecto al tratamiento que el gobierno da a movimientos ideológicos domésticos dentro del contexto de la libertad de expresión y la legislación antiterrorista en Estados Unidos.

¿Qué es antifa?

Antifa es una abreviación de “antifascista” y no se trata de una organización como tal, sino de un colectivo descentralizado compuesto por individuos y grupos que se oponen activamente al fascismo, el racismo y, sobre todo, a los movimientos neonazis. A menudo aparecen como contramanifestantes en concentraciones organizadas por grupos de ultraderecha.

Sin una estructura jerárquica ni un liderazgo centralizado, el término antifa representa más una ideología o movimiento social que una entidad organizada. Esto complica, desde el punto de vista legal, cualquier intento de vincularla al concepto tradicional de “organización terrorista”.

El problema legal: no hay lista doméstica

En Estados Unidos, la Primera Enmienda protege amplias libertades de expresión y asociación, lo cual complica aún más la idea de etiquetar grupos internos como terroristas. Actualmente, no existe una lista de organizaciones terroristas domésticas como la que maneja el Departamento de Estado para entidades extranjeras, donde aparecen grupos como Al Qaeda o ISIS.

Las sanciones y acciones judiciales contra los grupos en dicha lista se activan cuando se les proporciona “ayuda material”, incluso si esta no resulta en actos de violencia. Aplicar esto en el ámbito interno podría tener repercusiones profundas sobre los derechos civiles.

Perspectivas desde el gobierno

Durante su mandato, Trump ya intentó en 2020, en medio de las protestas por el asesinato de George Floyd, clasificar a antifa como un grupo terrorista. Pero incluso su entonces director del FBI, Christopher Wray, destacó que antifa es más una ideología que una organización, dificultando su identificación dentro del marco legal estadounidense.

En 2025, Trump insistió nuevamente en esta ruta, aunque aceptó que requería el respaldo, entre otros, de la fiscal general Pam Bondi. “Antifa es terrible”, dijo. “Es algo que haría, 100%”.

Reacciones encontradas

El senador republicano por Louisiana, Bill Cassidy, celebró la propuesta del expresidente, afirmando que “antifa se aprovechó de un movimiento con quejas legítimas para promover violencia y anarquía”. No obstante, diversos actores sociales y políticos han denunciado esta calificación como una estrategia de demonización para suprimir la disidencia legítima.

Los críticos sostienen que usar el poder del Estado para etiquetar opositores ideológicos como terroristas es un riesgo alarmante para una democracia saludable. Especialmente en un contexto donde el extremismo de derecha, que sí ha estado implicado en ataques letales, ha sido históricamente tratado con más moderación desde el aparato judicial y legislativo.

¿Por qué ahora?

La propuesta de Trump de renovar su campaña contra antifa en 2025 no ocurre en el vacío. Se enmarca en una polarización extrema, actos recientes de violencia política (como el asesinato del activista conservador Charlie Kirk o de la legisladora Melissa Hortman) y una nueva configuración del poder dentro del Congreso y en las legislaturas estatales.

Se percibe, entonces, como una tentativa de retomar la narrativa de “ley y orden”, que le resultó efectiva en ciclos electorales anteriores. Los republicanos buscan capitalizar el miedo de ciertos sectores del electorado, mientras que los demócratas intentan evitar discusiones que puedan desviar la atención de su agenda legislativa o sus candidaturas futuras.

La Primera Enmienda como escudo legal

La Primera Enmienda ampara el derecho a asociarse, protestar y expresar opiniones, incluso si estas son impopulares o extremas, mientras no inciten directa o intencionalmente a la violencia. Esta protección convierte en problemática la persecución jurídica de movimientos como antifa bajo pretextos terroristas, salvo que existan pruebas claras de delitos federales u organización de actos violentos específicos.

Esto también explica por qué no existe una lista de organizaciones terroristas domésticas en Estados Unidos: las herramientas legales actuales no permiten tal clasificación sin enfrentarse a desafíos constitucionales significativos.

¿Una amenaza real?

Según diversos informes del FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, la principal amenaza terrorista doméstica actualmente proviene del extremismo de derecha. Incidentes como la masacre de El Paso en 2019, ejecutada por un supremacista blanco, han llevado a muchos legisladores a solicitar leyes robustas contra el terrorismo interno. Sin embargo, hasta la fecha no se ha aprobado ninguna ley de carácter federal para ello.

Por su parte, antifa ha estado implicada en enfrentamientos violentos durante protestas, pero comúnmente como reacción a actividades de grupos ultraderechistas. Rara vez se han documentado asesinatos planificados o ataques con artefactos como los perpetrados por extremistas de corte nacionalista o conspiranoico.

Instrumentalización política del terrorismo

Designar a antifa como organización terrorista puede tener una doble utilidad para Trump y otros actores conservadores:

- Legitimar una estrategia de seguridad interna centrada en reprimir manifestaciones antigubernamentales.

- Movilizar a su base electoral, activando el miedo frente a la “amenaza roja” de una izquierda que, según este discurso, busca destruir los valores estadounidenses.

Desde esta óptica, las propuestas no buscan realmente neutralizar un peligro concreto, sino más bien simbólicamente definir al enemigo político dentro de una narrativa de confrontación permanente.

Precedentes en la historia estadounidense

Estados Unidos tiene un largo historial de persecución ideológica disfrazada de seguridad nacional. Durante la Guerra Fría, el famoso macartismo llevó al enjuiciamiento, despido y estigmatización de miles de ciudadanos por supuestas conexiones con el comunismo.

Mesas del Congreso, lideradas por figuras como el senador Joseph McCarthy, se dedicaron a investigar a profesores, actores, sindicalistas y funcionarios públicos. La falta de evidencias solía ser irrelevante; bastaba el señalamiento para arruinar vidas.

La historia parece indicar que, al menos en algunos casos, el uso de herramientas estatales contra ideologías particulares degenera en persecución política, no en protección ciudadana.

¿Qué sigue ahora?

Si bien la propuesta de Trump podría resonar entre sus seguidores, no cuenta con la infraestructura legal para implementarse fácilmente. Cualquier acción de este tipo enfrentaría desafíos judiciales por parte de organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que ha denunciado previamente intentos similares.

A ello se suma el hecho de que, al tratarse de un movimiento que carece de sede, jerarquía y membresía formal, no se le puede aplicar el mismo esquema legal represivo que a los grupos extremistas del extranjero.

¿El inicio de una nueva “guerra fría” ideológica?

La utilización del término terrorismo para etiquetar opositores internos —en lugar de investigar delitos específicos perpetrados por individuos— parece indicar la resurrección de una nueva guerra fría ideológica, en la que el Estado podría ver como “enemigos internos” a quienes cuestionan su legitimidad o valores dominantes.

Trump y sus allegados quizás vean en esto una oportunidad para consolidar un modelo de gobernabilidad populista-autoritario, reforzado con medidas que coarten la protesta y la disidencia bajo la premisa de orden y seguridad.

La pregunta que queda es: ¿aceptará la ciudadanía estadounidense este juego peligroso, o defenderá la pluralidad y las libertades constitucionales que han sido —al menos aspiracionalmente— el pilar de su democracia?