Cuando Marte encendió la imaginación: el furor marciano que conquistó a Estados Unidos

De telescopios malinterpretados a titulares delirantes, una crónica fascinante del siglo XIX que muestra cómo la ciencia, los errores y la imaginación colectiva dieron lugar a la primera gran 'fake news' espacial

Una fiebre extraterrestre: la historia que olvidamos

En 1907, el prestigioso New York Times gritaba en su portada: “Hay vida en el planeta Marte”. Un año después, The Wall Street Journal fue más allá, afirmando tener “pruebas de vida humana, consciente e inteligente” en el planeta rojo. En pleno apogeo de la ciencia moderna, en una era desbordada por los avances tecnológicos —las comunicaciones por radio, los rayos X y la teoría de la relatividad de Einstein—, la noción de civilizaciones marcianas no solo parecía plausible, sino excitantemente real.

Estos momentos históricos no fueron anomalías. Como demuestra David Baron en su fascinante libro “The Martians: The True Story of an Alien Craze that Captured Turn-of-the-Century America”, reflejaron un fenómeno cultural profundo: una sociedad transicionando entre antiguos mitos y nuevas realidades científicas, atrapada entre el deseo de saber y la necesidad de creer.

Todo comenzó con una mala traducción

La idea de vida en Marte había estado orbitando la imaginación humana desde que descubrimos que la Tierra no era el único planeta del sistema solar. Pero fue en 1877 cuando el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli encendió la chispa de la especulación moderna al publicar un mapa detallado de Marte que mostraba líneas rectas conectando regiones oscuras —presumiblemente océanos— y les llamó “canali”, que en italiano significa “canales” o “conductos naturales”.

El problema vino cuando la prensa anglosajona tradujo erróneamente “canali” como “canals”, es decir, canales artificiales hechos por seres inteligentes. The Times de Londres explotó la noticia con un titular épico: “CANALS ON THE PLANET MARS”. Comenzaba oficialmente la fiebre marciana.

El profeta de Marte: Percival Lowell

Uno de los personajes más cautivadores de esta historia fue el aristócrata estadounidense Percival Lowell. Diplomático y astrónomo aficionado, Lowell quedó fascinado por el debate marciano en la década de 1890. Con una fortuna heredada durante la Edad Dorada de Estados Unidos, financió la construcción de un observatorio en Flagstaff, Arizona, situado estratégicamente a gran altitud y con un clima seco ideal para la observación astronómica.

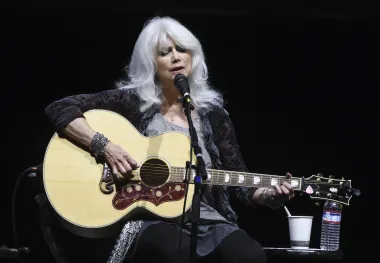

Allí, noche tras noche, Lowell observaba Marte e interpretaba los “canales” como evidencia de obras de ingeniería de una civilización inteligente. Escribió prolíficos libros, ofreció conferencias abarrotadas y se convirtió en una figura mediática que mezclaba erudición de Harvard con audacia especulativa. “La imaginación es el alma de la ciencia”, llegó a afirmar.

Más que un científico, Lowell fue un narrador visionario capaz de conectar ciencia e imaginación. No sorprende que inspirara a generaciones enteras, incluso si su tesis fue desmentida posteriormente por la comunidad astronómica.

La ciencia contra la ficción: la reacción de los expertos

Mientras los medios y el público abrazaban la idea de vida en Marte, la mayoría de astrónomos profesionales se mostraban escépticos. Las pruebas eran escasas, y muchas de las observaciones se explicaban mejor como ilusiones ópticas producidas por los telescopios primitivos. El problema era que la historia era demasiado buena para ser ignorada. ¿Qué importaban las matemáticas o la física cuando se podía soñar con civilizaciones lejanas?

El astrónomo Edward Maunder, del Real Observatorio de Greenwich, afirmó: “Los canales de Marte están basados en especulaciones tan sutiles como las nubes en un día ventoso”. A pesar de sus advertencias, la narrativa estaba instalada. Después de todo, nadie quiere leer sobre datos imprecisos. En cambio, la posibilidad de marcianos ingenieros era simplemente irresistible.

Las novelas que alimentaron la fiebre

El auge de la “fiebre marciana” no habría tenido la misma fuerza sin la literatura. En 1897, H.G. Wells publicó La guerra de los mundos, una obra maestra de la ciencia ficción que dio un giro oscuro y violento al tema: los marcianos llegaban a la Tierra con ansias de conquista.

“Con mentes vastas, frías y calculadoras, observaban nuestro planeta con ojos envidiosos”, escribió Wells. Su novela se desarrollaba en los suburbios de Londres, y mostraba civilizaciones avanzadas que no venían a enseñarnos, sino a destruirnos. En su clímax, fueron los microorganismos terrestres quienes salvaron a la humanidad —detalles que reforzaban tanto nuestra insignificancia cósmica como el miedo al otro.

La influencia de Wells y de la cultura popular que lo siguió fue enorme. El escritor Ray Bradbury, en su colección Crónicas marcianas (1950), reconoció la deuda emocional y creativa con los “románticos del espacio” como Lowell. “Casi todos los científicos o astronautas que he conocido, fueron alguna vez inspirados por un soñador que los precedió”, dijo Bradbury.

El fin de la ilusión: cuando la NASA miró de cerca

La fiebre marciana duró casi un siglo, pero en 1971, una misión cambiaría todo. La sonda Mariner 9, lanzada por la NASA, fue la primera en orbitar otro planeta. Fotografió la superficie de Marte con una claridad jamás vista. ¿Resultado? No había canales. Ni un solo trazo lineal. Las “estructuras” observadas por Lowell y otros eran, efectivamente, ilusiones ópticas.

El escritor Arthur C. Clarke fue categórico: “Podemos criticar su método, pero no negamos que Lowell tenía un poder propagandístico extraordinario”.

Era el final oficial del mito, pero no de su legado. La fiebre marciana nos enseñó algo más profundo: que la ciencia y la narrativa caminan permanentemente entrelazadas. Las verdades científicas pueden necesitar décadas para instalarse, pero las buenas historias lo hacen en minutos.

Entre telescopios y constelaciones: el viejo arte de imaginar

Baron cierra su libro The Martians con una reflexión sobre el ser humano como conector de puntos. Al igual que nuestros ancestros trazaron constelaciones en el cielo para construir mitos y dar sentido al universo, los observadores de Marte, sin proponérselo, construyeron una mitología moderna. La diferencia estuvo en el disfraz de “ciencia” bajo el que operaban.

No eran charlatanes. No intentaban estafar. Pero, como sugiere Baron, el deseo de ver lo que uno desea supera a veces la capacidad de ver lo que está realmente ahí. Ideas tan contagiosas como la escarlatina, como bien predijo Lowell.

Hoy vivimos en una era distinta, pero no tan lejana. Las redes sociales han reemplazado a los periódicos de antaño; los telescopios han dado paso a video viral. ¿Hemos cambiado tanto desde 1907? Esa pregunta, quizás, es la más inquietante de todas.